心理资讯:医学桂冠诗人奥利佛·萨克斯

发表于 2017-10-19 15:04

心理导读:现今医院的精神病学图谱几乎完全缺乏人们在旧图谱中了解的信息之深度和密度。几乎无法帮助我们利用我们所需要的精神病知识来实现神经科学的综合推理。 ---www.tspsy.com

英国著名脑神经学家、作家奥利佛·萨克斯(Oliver Sacks,1933年7月9日-2015年8月30日)被《纽约时报》誉为“医学桂冠诗人”。他最著名的作品《睡人》被改编为同名电影,在中国被翻译成《无语问苍天》。其后,他陆续出版了《觉醒》、《单脚站立》、《错把妻子当帽子》等书,被翻译成近30种语言。当地时间2015年8月30日奥利佛·萨克斯因癌症病逝于纽约家中,享年82岁。

2015年2月19日,已深知身患癌症、死亡将近的奥利佛·萨克斯在《纽约时报》上发表一篇名为《我的一生》的短文。他坦言自己感到恐惧,但依旧心怀感恩,并表示自己不再去做无关紧要的事情,而专注于自己、工作和朋友。

1、《我的一生》

一个月前我还觉得自己身体健康,甚至强壮。81岁的我仍然每天坚持游泳一英里。但我的运气似乎已被耗尽——几周前我得知我的肝脏里有多发性转移瘤(multiple metastases)。九年前,我的眼睛被发现有一种罕见的眼黑色素瘤(ocular melanoma)。在治疗辐射和激光作用下,我的眼睛瞎了。尽管眼黑色素瘤有50%转移的可能,考虑到我的实际情况这种可能性要小得多,但它还是不幸转移了。

我感激的是,起码这九年来我还是健康的,还能工作。但现在死亡走到了我的面前。我的肝脏有三分之一被恶性肿瘤占据,尽管它可能扩散得没那么快,但它停不下来。

现在我还能选择的是,我该如何度过剩下的几个月。我必须尽我所能过得富足、深刻且有意义。我最喜欢的哲学家大卫·休谟给了我很大的鼓励。在他65岁得知自己身患绝症时,他在1776年4月的一天写下了一部短篇自传,取名《我的一生》。

“现在我料想死亡是很快的了。”休谟写道,“我倒很少因疾病遭罪;更奇怪的是尽管我的身体在衰弱,可我的精神没有一刻消沉。我对学习的热情一如既往,我和大家相处得和从前一样快乐。”

我一直幸运地活过80岁,还比休谟多活了15年,我们收获了同样多的成果。我已经出版了五本书,今年春将出版一部自传(还比休谟写得长);我还有其他几本书也快完成了。

休谟在他的自传中继续说道:“我是……一个平和、自制、开朗幽默、平易近人、对敌意有些敏感、所有感情都十分中和的人。”

在这里,我和休谟很不一样。就算我享受着爱情和友谊、没有真正的敌意,我也不会说(认识我的人也不会说)我是一个性情温和的人。相反,我性情激烈、狂暴、所有感情都容易极端。

而休谟文中的一行话很打动我:“很难。”他写道,“比我现在的状态更超然。”

在过去的几天里,我可以从一种高度,一种观景般的视角,像是把所有零件都紧紧联在一起般地看待我的生活。但这并不意味着我已对生活满足。

相反,我强烈地想要活着,我想要在余下的时间加深我的友谊,对每一个我爱的人告别,记录更多、旅行更多(如果心有余力的话),我想要收获新的感受和思考。

这包括我会有大胆、清晰、直率的言论;我将试着解释世界。但我也会花点时间做一些单纯有趣的(甚至也有一些愚蠢)的事。

我突然明确了自己的精力和视角。我没有多余的时间再去做任何无关紧要的事情。我必须专注于我自己、我的工作和我的朋友。我不再每天晚上看“新闻一小时”,我也不再关注政治或有关全球变暖的争论。

这不是冷漠,而是超然——我仍然非常关心中东、全球气候变暖、不平等的日益加剧,但这些不再和我有关;他们属于未来。见到有天赋的年轻人,我会很快乐——即使是那些检测和诊断出我癌细胞转移的人。我觉得未来在那些可靠的年轻人手中。

我已经越来越意识到,在过去的10年左右,我的同龄人陆续离世。我这一代人正在消失,每当他们有人走了,我就会有一种自己的一部分被撕裂的感觉。当我们走了,没有人会再像我们这样。这个世界上也永远不会有人能像其他人一样。当人们死了,他们不能被取代。他们留下了不能被弥补的洞口,因为这是命运——遗传和神经的命运——每个人都是独特的个体,找自己的路,过自己的日子,最后结束自己的一生。

我不能装出一副我没有恐惧的样子,但我主要还是心怀感恩。我爱过,被爱过;我付出过,收获过;我读书旅行,思考记录。我和这个世界有交集,尤其是作家和读者之间的特别交集。

最重要的是,我在这个美丽的星球上一直是有感情、会思考的动物,这本身就是一次很大的特权和冒险。

2、评《意识的河流》

上世纪90年代中期的某个三月,我住进了赫尔辛基一家便宜的旅馆。我把包仍在地板上,打开了电视,想知道芬兰白天的电视节目是什么样子。一间带餐桌的昏暗房间成了焦点,桌子周围有六个人在谈话。令我惊讶的是,在电视节目中所有的人都在用英语对话,当时,我看到的一张面孔占据了整个屏幕——那是奥利弗·萨克斯。接下来是另一个,斯蒂芬·杰·古尔德,又是一个,丹尼尔·丹尼特。他们三个人的书我都有。外面正在下雪,赫尔辛基似乎突然不那么诱人了,我开始坐在床上看电视。

一个荷兰的电视台召集了这些人,加上弗里曼·戴森、斯蒂芬·图尔敏和鲁珀特·谢尔德雷克,他们为科学与生命意义系列纪录片的大结局进行着一场圆桌会议。这是一个辉煌的节目,似乎没有邀请任何妇女参加讨论,即使如此,我还是看了三小时,直到节目结束。参与者的专业领域是多样的:生物学家、物理学家、生物学家、神经科学家、哲学家。萨克斯作为唯一的临床执业医生,做出了敏锐而有价值的贡献。而且显得非常有趣。看到在临床实践中如此地为生命提供了贯穿整个科学领域的见解,这对于刚开始从事医学研究的我来说,是一种解脱。

萨克斯在两年前的八月去世了。一个眼部的黑色素瘤,九年前确诊,复发并转移到了肝脏。《纽约时报》曾把萨克斯称为“医学桂冠诗人”,并发表了一篇讣告说,他当时的神经状况是“意识和人类状况传神的冥想”。在他生命中的最后一年,他为自己的回忆录(On the Move: A Life)润色,并完成了死后不久出版的一些最后的杂志文集(Gratitude)。他在报纸上的最后的一篇文章中写道:“还有几本书,我几乎就要完成了。”我们可能会期待即将出版更多的文集。

萨克斯数以百万计的书籍在世界各地印刷,他曾经说过,每周收到200封仰慕者的信。对于那些成千上万的记者而言,看到《意识的河流》,就像是萨克斯仍未过世——我们又要和作为植物学家、科学史学家、海洋生物学家以及神经科学家的萨克斯一起共度时光了。这本书有10篇文章,大多数是发表在纽约的书评(后期由Robert Silvers编纂)。这些主题反映了萨克斯敏锐的热情,从遗忘与忽视的科学到佛洛伊德早期对鱼的神经解剖工作;从植物和无脊椎动物的精神生活到对我们感知速度的延展性。

关于速度的文章有一些蓬勃发展的特征,这是关于帕金森病的,萨克斯写道:“处于一个缓慢的状态帕金森病就像被卡在一堆花生酱中,而处于加速状态的帕金森病就像是在冰上”。在这本书中,他也提到了濒死体验方面的经验:“濒死体验有一个强烈的即时感和现实感,思维、知觉和反应速度戏剧性的加快。”萨克斯对昆虫的尊敬如同耆那教一样虔诚,而且欣喜于比较神经解剖学的事实:章鱼神经元可能是老鼠的六倍;许多植物神经系统的速度是我们的一千倍。

抄袭的问题困扰着萨克斯,在一篇与创造力文章相结合关于记忆的文章检查了一个人是如何通过无意识的记忆重新复制了他人的作品。“记忆不仅仅来自于经验,”他总结说,“而是来自于许多思想的交流。”他引了马克·吐温和海伦·凯勒之间关于剽窃的信,以及他自己和哈罗德·品特的通信。在他大部分的书中顺便提到的,以及所选择的文章有几分圣约书或地名词典的意思。我在阅读时想起了安妮·狄勒德关于这篇文章形式的一句话:“这篇文章,早已保罗万象。你不能用它做什么;任何题材都不被禁止,任何结构都不被禁止。”

在更实质性的工作中的唯一一个困扰是,萨克斯论点失去连贯性。但是在那个当我意识到提出的各种想法额外巨大的红利:“如果思想流动得太快,它可能会失去自己,陷入大量表面的心烦意乱和话题突然转向的洪流,并溶化在一片灿烂的不连贯之中,成为变幻不定,几乎梦幻般的谵妄。”

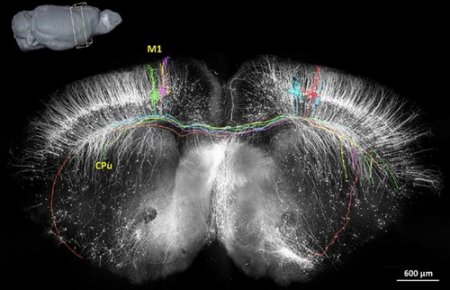

萨克斯极度狂热的偏爱于细节——这激怒了他的编辑们——他用细节填满了他的书籍。当教科书无法忍受这些细节的时候,他把涌出的细节放在了脚注之中。我们常常可以在脚注中发现他的宝藏:在《盲点:科学的遗忘和忽视》两页的脚注中,萨克斯勾勒了精神病学和神经病学之间急需达成和解的紧迫性。这两个学科已经分裂了一个多世纪了。盲点是视觉的盲点,大脑或视网膜功能不正常而产生的黑暗区域。

如果一个人看了上世纪二三十年代精神病院和公立医院制度化的图表,人们会发现,非常详细的临床和现象学观察往往嵌入了一个几乎和小说叙事一样丰富和密集的叙述之中…这种丰富的、详细的和现象学的开放性已经消失了,人们会发现,用以替代这些的贫瘠的笔记本并没有为病人留下其真实的印象。

萨克斯坚持认为,在二十世纪的进程中,《美国精神疾病诊断与统计手册》(一本旨在促进健康保险账单的书)让临床语言变得贫瘠和恶化。“现今医院的精神病学图谱几乎完全缺乏人们在旧图谱中了解的信息之深度和密度。几乎无法帮助我们利用我们所需要的精神病知识来实现神经科学的综合推理。”他在书中指出了一个早期分裂的决定性时刻,即,佛洛伊德在1893年放弃寻找可能与精神健康有关的脑病理学元素:“歇斯底里麻痹的病理性损伤必须完全独立于神经系统,”佛洛伊德写道,“因为其麻痹以及与癔症有关的其他表现,好像在解剖中并不存在,或者好像毫不了解。”

精神病学和神经病学分裂的后果依旧困扰着我们:神经病学的二元论依旧活跃而且相安无事。据估计,大约三分之一的神经内科患者检测不出或扫描不出“器质性损伤”。但是他们的问题不是“都在他们头脑之中”的那些意味着装病或忧郁症的包罗万象,毫无意义的短语。功能性疾病既不是现代精神病学,也不只是神经病学需要处理的不幸疾病。在赫尔辛基的旅馆的房间里,我看到萨克斯从他的训练中突围而出,并提供了一种更人性化的视野,看看专业之间的交流会带来什么。他去世两年后,他仍然提醒我们,早就应该有一个统一的远见了。(译者:陈明 | 作者:Gavin Francis )

(编辑/沐沐 | 来源/心灵花园)

版权声明:标注来源“心灵花园”为原创,版权所有。本站部分资源来自互联网,转载之目的为学术交流与讨论,如因转载侵犯了您的权益,请与我们联系。

Copyright © 2010-2017 TSPSY All Rights Reserved