人与动物的自我意识研究

发表于 2019-02-25 16:32

心理导读:很多人都在追寻最初的自己,不过,大多数都未曾找到自己,这并不奇怪,这种混沌不明的体验,很可能就是自我概念未出现之前的状况,即,从出生后到自我意识浮现的这段时间里,我们根本不知道“我”这个概念。 ---www.tspsy.com

人与动物的自我意识研究

当我照向镜子时,一阵心悸,不由叫出声来:因为我没有看到自己,而是一张魔鬼的脸和嘲笑。

——尼采《持镜的孩子》

很多人都在追寻最初的自己,不过,大多数都未曾找到自己,这并不奇怪,这种混沌不明的体验,很可能就是自我概念未出现之前的状况,即,从出生后到自我意识浮现的这段时间里,我们根本不知道“我”这个概念。

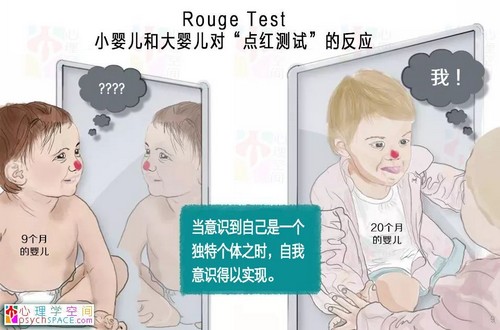

70年代初期的一项研究表明,大多数人在两岁之前都无法辨认镜中的自己,根本不知道镜子里的人是谁。 正是因为这项研究及其后续的诸多研究,才会有以下的说法,即,当自我概念出现时,我们才获得了新生。

一、鼻子上的红点

1972年,北卡罗来纳大学的Beulah Amsterdam发表了一项自我认知研究。研究程序很简单,偷偷地在6到24个月大的婴儿鼻子上涂上红点,然后把他们放到镜子前。接下来,他们的母亲指着镜子里的镜像问孩子:“那是谁?“。研究人员观察并记录婴儿的行为。

在对88名婴儿进行测试后,Amsterdam最终获得了16名婴儿的可靠数据。有些婴儿并不想玩这个游戏。

阿姆斯特丹将这16名婴儿的反应分为了三类:

6-12个月:镜子里是另一个婴儿。

孩子的行为看起来就像是认为镜子里是另一个人婴儿——他们想和这个人交朋友。这个年龄段的婴儿表现出了微笑和制造噪音之类的接近行为。

13-24个月:退缩。

这些婴儿看上去似乎不是特别喜欢捕捉镜子里的自己形象。有些人看起来有些提心吊胆,而另一些人偶尔会微笑并发出一些声音。对这种行为的一种解释是,婴儿的这些行为是有意识的(可能是自我概念的表现),但也可能是对另一个孩子的反应。

20-24个月后:那是我!

从这个年龄起,婴儿开始通过指着自己鼻子上的红点点来清楚地认出自己。这一现象清楚的表明了他们已经意识到图像是他们自己,而红点就在他们自己的鼻子上。

镜像行为执行项目检查表(N=88)

—————————————————

分类与项目 人数

—————————————————

很少或没有兴趣

不看 0

简短地一瞥 1

茫然地瞪着眼睛 1

关注母亲 70

关注自己或自己形像 58

扫视镜框 0

社会行为

微笑,大笑 67

愉快地发声 44

亲吻,等 19

好玩的去摸 41

比较行为

关注于自己图像 29

关注物体及其图像 1

观察自己的操作

观察自己移动身体 46

自我比较行为

交替查看身体部位及其图像 3

交替看他移动身体部位 0

搜索行为

伸进镜子 12

看着镜子后面 20

在镜子后面看和寻找 5

困惑行为

困惑或困惑的表情 7

实验性的接触 13

回避行为

哭 31

躲藏或退缩 46

羡慕镜中的图像

虚张声势 2

羞涩地瞥了一眼 16

脸红 0

沾沾自喜 2

看起来很佩服 7

扮小丑 8

尴尬(更多的) 12

观察鼻子

转头 3

触摸红点 9

识别

说名字 3

指向自我 2

—————————————————

虽然Amsterdam这项研究的样本量很小,不过,后来的一系列实现成功的重复了这项研究的结果。此外,后续的条件控制研究发现,如果不在这些婴儿的鼻子上电上红点,这个年龄范围内的婴儿就不会碰鼻子。这说明,触摸鼻子并不是婴儿看到自己时自然的反射反应。

二、自我概念还是自我认知?

当然,这项研究简化了的心理学的很多复杂现象。心理学家杜宇镜子测试到底揭示了什么有着各种各样的说法。例如,两岁前的婴儿无法很好地理解面孔,大猩猩的点红实验并不能能够证明其自我意识。淡然,有的心理学家也会说,婴儿在更早的阶段就发展出了自我概念。

心理学家提供的另一种解释是,可能婴儿在两岁左右形成了稳固的躯体概念或视觉自我概念,但心智自我概念(mental self-concept)还很少。在这种情况下,所有的测试都表明,我们只是知道自己长什么样;也许我们形成自我概念的时间会更晚一些。

以上只是两个常见的解释,我们相信读者和心理学家一样,会提出更多的想法。这也是儿童心理学的一个主要障碍:因为只能对儿童进行有限的测试,所以结果特别模糊。不过,尽管镜子试验有太多的备选解释,但是事实证明,和那些无法继续使用的研究方法相比,至今仍在使用的镜子实验非常耐用。

三、社会化的孩子

镜子实验具有很强适应性的一个原因是,似乎这个年龄阶段孩子自我概念的产生,很可能产生于我们不了解的部分。即,自我意识来自于孩子身上那些我们不了解的部分。

儿童从2到4岁开始表现出快速增长的社会行为。能够区分自身和他人,是成功社交关系的基础,而不是简单的互动。如果没有一些有限的自我概念,婴儿似乎不太可能与他人建立关系。

在阿姆斯特丹之前,镜子测试最初是戈登·盖洛普教授用于镜子测试黑猩猩的自我概念发展。时至今日,“镜子测试”仍然是研究婴儿自我概念何时出现的最佳实验方法。

镜子测试也用于其他动物身上,所有的类人猿,还有海豚、鲸鱼和大象都通过了测试。科学家们一直认为,只有人类和大猩猩以及海豚具有通过镜子进行自我认知的能力。然而美国研究人员近日在美国《国家科学院学报》网站发表文章指出,大象也具有自我认知能力,也会照镜子!

大象们在镜子前端详自己

为了搞清大象是否能够辨认出镜中的自己,研究人员对美国纽约市布朗克斯动物园中的3只雌性亚洲象快乐、玛克辛和帕蒂进行了“自我辨识”的实验。

研究人员首先在纽约市布朗克斯动物园大象围栏内修建了一面64平方英尺的巨大镜子,将镜子固定在夹板上,安装在铁框里,钉在大象围栏内的一堵石墙上。然后,他们给每只大象脸部画上“X”标记,让它们站到这面大镜前,看看它们的表现,并用摄像机记录下了这3只大象的反应。

实验中,虽然天色昏暗,但是大象还是径直走到镜子面前,并对着镜子有节奏地缓慢移动。一般大象见到眼前的物体通常都喜欢用鼻子去推一推探究一下,研究员原本担心大象看到镜子会把镜子弄掉,结果这并没有发生。

大象并没有对镜子里的自己发起攻击或打招呼,而是很好奇地将长鼻子伸向镜子背后,从上到下碰一遍,或者跪在镜子前,甚至试图爬上墙壁,一探镜子背后究竟是什么。当它们了解镜子是怎么回事后,开始对着镜子把长鼻左右摆动,然后等它们认出镜中的自己时,就开始对着镜子做动作,大象玛克辛曾经照着镜子把鼻子塞进自己的嘴巴,也曾用鼻子把耳朵慢慢拉近镜子,好像在照镜子端详自己一般。

大象“快乐”爱上自己的新装饰

特别有趣的是,一头名叫“快乐”的雌性亚洲象自从眼睛上面贴了“X”形的胶布后,只有通过镜子,才能看到眼睛上面的这个“X”。因此,“快乐”就常来这里照镜子,还时不时地用鼻子摸摸自己的新装饰,美得不得了!不过,玛克辛和帕蒂好像不大关心自己脸上的“X”,没加理睬。

与此同时,3头大象都没有表现出与镜子中影像进行社会交往的倾向,这表明它们明确地意识到镜中的影像就是自己,而不是任何其他的大象。

研究人员之一亚特兰大埃默里大学研究生乔舒亚·普洛特尼克说:“它似乎在向我们证明,它确实认出了镜子中的自己。”

美国纽约布朗克斯动物园的研究人员指出,大象在镜子面前的行为表明,它们具有自我认知能力。

具备自我识别能力,为大象社会行为的复杂性提供了解释依据

镜子是爱美人士的必备品,但是对于动物来说,可不是这样,它们往往对镜子里自己的形象充满恐惧和警惕。不过,也有例外。此前,科学家已经发现黑猩猩和海豚具有这种分辨“镜中我”的能力,和这些大象一样会在镜子前徘徊,区分自己和同类。

普洛特尼克说:“从照镜子实验所反映出的自我认知能力,很可能是大象、黑猩猩和海豚这三种哺乳动物进行复杂社交活动的基础,在这方面的研究将有助于人们对哺乳动物较为复杂的大脑结构进行深层次的探索。这项研究证明了大象有自我识别的能力,并拥有较高的智慧,所以能组成较复杂的社会;以前的研究亦曾显示它们富有同情心,会帮助生病的族群成员。”

大象的自我意识能力为它们社会行为的复杂性提供了解释依据。野生动物保护协会研究员黛安娜·赖斯认为,自我意识还与大象所表现出的移情能力和利他主义行为有关,这通常是高等动物,如人类,黑猩猩和海豚身上才见到的。

(编译:mints | 来源:心理学空间)

相关文章推荐

版权声明:标注来源“心灵花园”为原创,版权所有。本站部分资源来自互联网,转载之目的为学术交流与讨论,如因转载侵犯了您的权益,请与我们联系。

Copyright © 2010-2017 TSPSY All Rights Reserved