《红书》荣格的心路历程

发表于 2015-12-15 16:15

心理导读:《红书》(The Red Book),是一本由瑞士心理学家和分析心理学创始人荣格大约写于1914年到1930年间的分析心理学专著。目前本书已经由林子钧和张涛两位译者翻译完成,由中央编译出版社于2013年6月与2013年12月发行了简装版与彩图版。 ---www.tspsy.com

中文名:红书

原作者:荣格

出版社:中央编译出版社

出版时间:2012年3月

一、作品介绍

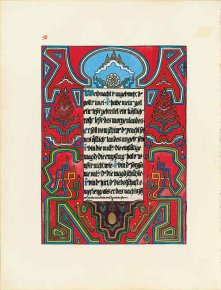

该书高46厘米,宽31厘米,与报纸幅面相当,厚416页,重达4公斤,定价195美元,也是一本记录作者个人梦境、灵魔与精神追寻历程的作品。直到2009年9月,全世界仅有20余人见过荣氏《红书》。2009年岁末在美国出版,此书通体赤红、价格不菲,其销量虽不至于红得发紫,却登上《纽约时报》畅销书榜,2009年12月25日曾一度神奇地排到精装非小说榜的第18位,出人意料地成了2009年美国岁末购物月的畅销商品。加上纽约时报网站的10页书评,纽约鲁宾艺术博物馆的原件展览,威斯敏斯特学院兰斯·欧文斯博士的《红书》专题演讲会等等,都将这股“红流”推向了一个又一个高潮。出版此书的诺顿总编辑迈尔斯自陈初见《红书》30页副本时说:“我魂飞魄散,我实在不是荣学家,我只把它当成东西,可它美得令我无法释手。”

二、作者介绍

荣格(Carl G. Jung , 1875-1961)全称卡尔·古斯塔夫·荣格,瑞士心理学家和精神分析医师,分析心理学的创立者。早年曾与弗洛伊德合作,曾被弗洛伊德任命为第一届国际精神分析学会的主席,后来由于两人观点不同而分裂。与弗洛伊德相比,荣格更强调人的精神有崇高的抱负,反对弗洛伊德的自然主义倾向。主要著作《无意识心理学》、《心理学型态》、《集体无意识原型》、《心理学与文学》等。

三、主要内容

《红书》是荣格的私密之作,又称《新书》(Liber Novus),被视为精神分析学史上最重要的未出版著作,由荣格本人亲笔书写及绘图于二百余页手稿之上。尽管原为受众而写,但荣格最终还是决定将其束之高阁,不再出版。荣格于1961去世,此后长达40年的时间里,其后代坚拒荣学家们靠近此书,绝不许他人染目。直到2009年9月,全世界仅有荣格的家人及弟子共二十余人见过荣氏《红书》。此前,荣学家索努·沙姆达萨尼耗时两年才终于劝服掌管家族文产的荣格外孙乌尔里希·赫尔尼同意出版此书。

荣格并非认为此书过于私密或吊诡而无法出版,但毫无疑问的是他从中获取了其日后写作的主要灵感,并由此发展出包括原型、集体无意识个性化在内的一整套分析心理学理论。

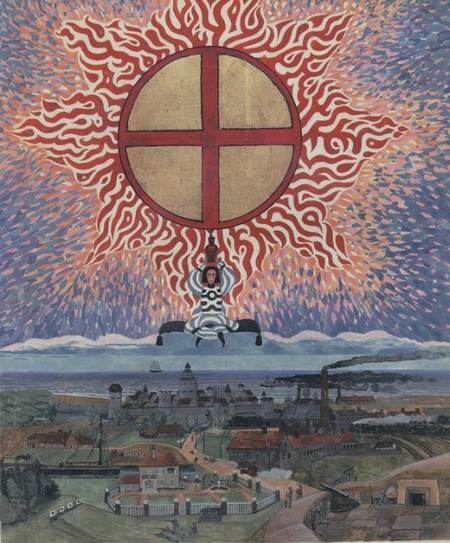

荣格曾经与弗洛伊德关系密切,但1913年两人决裂,荣格心理受创,退而发展自己的理论体系,并一度备受幻觉折磨而濒于崩溃。此时,荣格身陷“中年危机”而不得不重新审视生活以从内心探索最深处的自我。为此,他记录了其中的一些梦和幻象并随后将其整理为《黑书》《Black Books》(当今只个别人手中有此书稿)。同时,在托妮.沃尔夫的精神支持下,荣格也着手开始一项重要幻象的内容写作,并配以其亲手绘制的抽象插图,最终完成了《红书》。因此,《红书》正是荣格“积极想象”之所得。依他所述,曾有两灵造访,一跛脚老人,一美貌姑娘,自称以利亚和莎乐美,携一条大黑蛇,老头再进化为腓利门,姑娘成为阿尼玛,分别代表其理论中的自性(来自意体无意识的自我审视,也是自我实现的终极目标)和男人无意识中的女性。在此经历中,魔、圣、妖、灵纷至沓来,他欲拒还迎,视之为心理分析的实验,一种自愿与无意识的近身肉搏。依其传记作者芭芭拉·汉纳的记述,此时荣格下定决心,无论何方神圣在梦中显灵,他必不会任其凭空消失,直到他们向他彰显所为何来。“那些年……我追寻内在图像的那些年,是我此生最重要的时光。其他一切皆由此出发。”在这个强调生物系统科学的21世纪,对于幻象的重新认识而言,《红书》的出版为我们开启了一扇理解荣格著作的窗口。而且,对于其他相关心理学理论的建立而言,这也是一扇不寻常的窗口。

四、作品价值

虽然荣格的部分理论已成为流行心理文化的一部分,但荣格理论的大部分内容却难以真正为人们消化和吸收。他的理论兼具创造性和意义,而这使很多人很难从自己的内心获得同感。对普通人而言《红书》的价值或许有些飘渺而难以把握之感。但正如有许多评论家所言,荣格的书怪异晦涩,恰恰说明了我们尚缺乏足够的时间来思想。因此,要理解荣格及其生活,包括他的心理学理论来源,这本书至少是一件珍品。在过去几年中负责翻译此书的历史学家谈到此书的基本价值在于“生命意义的探寻”。无论你是否去读,对任何一个伟大的心理学家来讲,这都已是一项不可多得的赞誉。

五、精彩书评

我对在中国介绍《红书》感到很特别,因为中国在地理位置上离《红书》的故乡——瑞士的苏黎世湖畔很远。但我们必须认识到,《红书》不仅仅属于一个地方,它对于地球上每一个人来说都是一本有益的书,尽管这本书位于一个独特的思想领域里面,那就是荣格心理学。荣格把这本书叫做“新书”。

荣格在他的一生中是没有来过中国的,他与中国文化的紧密联系是通过其朋友卫礼贤对中国《易经》的翻译。然而荣格对中国文化有一种特殊的情谊,从他对《金花的秘密》的评述和对《易经》英文版所写的前言中可以看出,荣格与中国文化和中国哲学有着紧密的联系。

1913年起,荣格开始在日记里写一些条目,后来形成了《红书》的文本。与1913年相比,现在的世界小了很多。在当时,中国远离欧洲大陆,欧洲人基本是通过学者或者旅行家翻译的作品来了解中国,这些翻译就成为东西方文化交流的桥梁,卫礼贤和荣格对这一交流的桥梁做出了很大的贡献,卫礼贤将中国文本翻译成德文,而荣格则是国际上心理学很好的诠释者。他们两个人把中国文化带到西方人的视野当中,创立了世界文化的基础,融合了世界各部分的宗教、哲学和传统。当我们今天提到全球化的文化时,他们的不懈努力起到了很大的作用。

在创作《红书》的过程中,荣格也在构建另外一种桥梁,即心灵的白天和黑夜、意识和无意识之间的桥梁。我们提到日性意识和月性意识,是两种不同类型的认知和知觉,荣格提到两种类型的思维——指导性思维和幻想性思维之间有无形的联接,当荣格阅读卫礼贤翻译的中国经典文本的时候,太乙金华密旨(金花的秘密)里面提到的内心思维更接近幻想性的思维,或称之为联想性的思维,而指导性思维应该是特指西方科学的理性思维。在《红书》中,我们可以看到这两种思维类型的人格,幻想性思维是积极想象的对话,指导性思维是对素材的评述,将两种思维结合在一起,增加了这一维度的是《红书》里面这些充满艺术的画作。

接下来,我想问两个问题:荣格创作《红书》时到底成就了什么?这些成就对我们有什么意义?

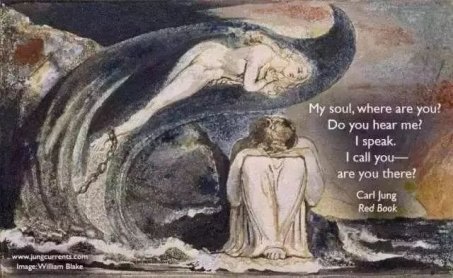

《红书》的叙事所遵循的是一种旅行日记的模式,从一开始的灰暗,到最后一个场景在斐乐蒙的花园里。旅程开始于一个晚上,荣格呼唤自己的灵魂:“灵魂啊,你在哪里?”之后,进入到更深的黑暗与混乱中,到达沙漠并停留了25个晚上;在沙漠中,灵魂慢慢变得栩栩如生,到最后作为一个独立的存在而显现出来。这时,她已经挣脱了荣格自我的意图和愿望的束缚,拥有了她自己的心灵。

这是《红书》旅程中,荣格第一个伟大发现:灵魂在心灵中是自主的,我们要以其独特的方式来对待,事实上,荣格也发现自己对灵魂的依赖,超过灵魂对他的依赖。“我不知道我是你的容器,当我没有你时,我空空如也,当我拥有你时,我是满溢的。”

在旅程中,荣格继续遇到一些意象和人物,他们也会显现出一定程度的自主性,好像都有其自己的意愿和愿望。荣格所能做的是不要逃离这个意象的世界,不要简单地将其称为幻想。在沙漠中,他遇到了两个重要的人物,先知以利亚和他的女儿莎乐美,他们证实了自己的真实性,他们是心灵中永恒存在的人物。最初,在与他们的对话中,荣格试图把他们仅仅看作是符号,只是象征而已,不是真实的。但他们坚持自己的真实性。伊利亚告诉荣格:“我们不是符号,我们是真实存在的。”心灵再一次传递出信息,表明自己的自主性和整合性,超越了自我的信念和偏见,这些给了荣格教训,让他得以认真严肃地对待自己的心灵,将其当作鲜活的现实来对待。

在《红书》中,我们看到荣格是一个有意识的作者,他在努力去理解积极想象的意义到底是什么,当积极想象逐渐展开,它拥有惊人的力量,同时又拥有惊人的现实性。他把处在月性世界的伊利亚解释为逻各斯,即逻辑,而把莎乐美解释为厄洛斯,即爱欲。这些都是从希腊哲学里面得到的诠释,这有助于帮助他的日性意识去创建一种桥梁与在月性世界发生的事件进行对话。

《红书》中的评论与体验同等重要,因为这时,我们的日性意识与月性意识同时投入其中,目的就是在它们之间形成一个桥梁。所以,当你有了梦,你可以去进行积极想象,可以画画,这还不足够,你的意识心理还必须去抓住这些,努力去理解这些素材体现的意义,尝试与意象之间形成一种动态的、有意义的关系。我们在《红书》中可以看到荣格会去做一些实验,去发现可能的意义是什么,但这些是无法进行界定的,重要的是我们如何让意象和自发的思维不断地前行。

《红书》也是关于亡者的故事,其中经常出现徘徊的幽灵,他们说自己还没有得到满足。他们第一次出现在叙述中时说:“我们正在去往耶路撒冷的路上,我们要去找到我们所寻求的东西。”耶路撒冷是一神论传承的故乡,荣格也是一神论者。很明显,这些亡灵是不高兴的,因为他们找不到自己的安息之所。后来他们重新出现,也就是从耶路撒冷回来之后,他们依然没有得到满足,他们大喊大闹,希望能够得到苦苦追寻的答案。对于这些,荣格一开始是阻抗的,后来他让他们说话了。众亡灵齐声大喊:“我们从耶路撒冷来,在那里我们没有找到答案,我们恳请你让我们进去,你有我们想要的东西,并不是你的鲜血,而是你的光明。” 就在这个时刻,先知斐乐蒙出现了,向死者进行了七次布道,然后亡者消失了,他们得到了答案,获得了满足,回到了安息之所。这些没有办法得到安息的亡灵到底是什么呢?在《回忆·梦·思考》中,荣格写道:“这些亡灵是我们祖先的踪迹。 从那个时候起,这些亡灵对我而言就是来自于那些祖先没有被解决的、没有被回答的、未曾被补偿的声音。这是我的命运要求我做出回答的,这些答案不是来自于我的外在世界,而必须来自于我的内在世界。与死者的对话形成了我将要向世界传递的关于无意识的东西,它是一种模式、一种秩序,或者说是对普遍内容的一种解释。”

那对于我们而言,我们能够回答的问题是什么?荣格的《红书》以及他之后的著作能够帮助我们去回答这些没有被解决,没有得到补偿的声音。我们今天所要回答的问题又是什么,也许与荣格遇到的问题类似,但也可能在某些方面是不同的。

1994年,时任国际分析心理学会秘书长的默瑞·斯丹(Murray Stein)与学会主席托马斯·科茨(Thomas Kirsch)等来到中国,开启了IAAP与中国学术界的正式接触。左起:许尚侠,时任广东省心理学会主席;托马斯·科茨,IAAP主席;颜泽贤,时任华南师范大学校长;默瑞·斯丹,时任IAAP秘书长;申荷永;李聚才,华南师大心理系前系主任。

像我们今天参加这样的大会,我们要去回答这样的问题,那会是什么样子的呢?我们这样一个东方和西方相聚的会议,在深层的文化水平上相遇,它的基础是什么?荣格和卫礼贤已经建立了交流的桥梁,但他们的任务是远没有完成的。荣格和卫礼贤已经去世了,也许他们的亡灵会在这里大声地嚷嚷要我们去回答。我们有没有可能完成和他们同等水平的工作,把这个桥梁建设得更好呢?这可能是值得我们去应对的挑战。这也需要我们认真严肃地去对待,对我们的文化以及荣格和卫礼贤创作的文本进行深度反思。

让我们回到最初提出的问题,在《红书》中荣格究竟成就了什么,这些成就对于我们又有何种的意义?

我们得出的结论是,《红书》为他一生的工作打下良好的基础,他把那个时期自己最深层的领悟转化成了科学工作和理论著述。这个基础不仅是理论层面上的,更多的是深层体验到的。他从1913年之前发表的科学方面的著作“我知道”,跨越了很长的历程,到1961年时达到“我得到了”的程度。

那么,《红书》对于我们有何种意义呢?我们不需要试图去模仿荣格,但是可以学习使用他的工具,包括积极想象、对梦的理解以及对素材的有意识的解释。这就是我们全世界范围内荣格心理分析师所做的工作,我们做了很多这样的个案,就是与上面所说到的类似的工作。荣格心理分析所产生的结果,不仅仅是“我知道”,例如了解我的情结、我的冲突、我的童年创伤等,而是“我获得”,通过与这些意象的工作,把它们的意义带入到生活当中。

作者简介:默瑞·斯丹(Murray Stein),瑞士心理分析师,瑞士分析心理学会国际学校校长,国际分析心理学会前任主席。其著作荣格的《心灵地图》,是华文世界研读荣格心理学重要的入门书籍之一。

(作者/默瑞·斯丹 | 译/张敏 | 来源/微信公众号:东方心理分析研究院)

相关文章推荐

版权声明:标注来源“心灵花园”为原创,版权所有。本站部分资源来自互联网,转载之目的为学术交流与讨论,如因转载侵犯了您的权益,请与我们联系。

Copyright © 2010-2017 TSPSY All Rights Reserved