《佛教与心理治疗艺术》:宗教的世界观

发表于 2013-07-20 18:27心理导读:《佛教与心理治疗艺术》就是从河合隼雄自己的心路历程谈起,他自身就是一则公案:“我是谁?我是一个佛教徒?还是心理分析师?”他由西方心理学训练中绕一个大圈子,才重新发现东方心灵的本质。 ---www.tspsy.com

译者: 郑福明.

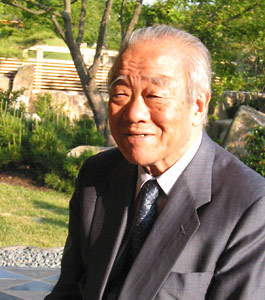

作者: 河合隼雄

ISBN: 9789867574275

定价: NT$ 220

出版社: 心灵工坊

出版年: 2004年10月14日

作者: 河合隼雄

ISBN: 9789867574275

定价: NT$ 220

出版社: 心灵工坊

出版年: 2004年10月14日

一、内容介绍:

当河合隼雄1965年从瑞士学成归国,成为日本第一位容格心理分析师时,他并不知道自己日后会深深迷恋佛教。从幼年起,他就对佛教抱着排斥的态度,因为童年时弟弟夭折、母亲悲伤的画面,跟诵经仪式一起深植脑海,让他意识到自己内心对死亡的不安与焦虑。

河合隼雄十七岁时,日本战败,他开始崇拜西方的理性主义和科学,认为这是使日本从失败中站起来的唯一道路。1959年他到美国研读心理学,一位心理分析师向他展示禅宗的“十牛图”,他很惭愧,因为他身为东方人,却对它一无所知。后来,他来到苏黎世继续心理分析师的训练,展开梦的分析历程,才惊觉日本古典文学、童话、神话传说对他具有重大意义。在传统文化中,他终于找回自己的根。

回到日本后,当时社会还无法接受心理分析的观念,河合隼雄只好从沙游治疗做起。在治疗个案的过程中,他发现佛教文化已深植在日本人的潜意识中,而他自己也渐渐对佛教丰富的象征意涵着迷。他对佛教了解越多,越觉得佛教思想对他的治疗工作帮助很大。到后来,他甚至告诉西方学者:“你们西方人讲个人心理治疗、人际心理治疗、超个人心理治疗-我则讲无我(no-ego)心理治疗。”他的目标是帮助个案变得像石头一样,在天地之间安住自在。

《佛教与心理治疗艺术》就是从河合隼雄自己的心路历程谈起,他自身就是一则公案:“我是谁?我是一个佛教徒?还是心理分析师?”他由西方心理学训练中绕一个大圈子,才重新发现东方心灵的本质。

接着,河合隼雄以禅宗“十牛图”和容格的“玫瑰园图”做比较,探讨东方的自性成长历程和西方的心灵炼金术,两者间的相似与共鸣,既具艺术价值又有哲学深度。到底“我”是什么?身为东方的心理治疗师,河合隼雄提出“静观无为”的方法,认为内心深处要保持沈默,将个案的抱怨和症状当作禅宗公案,将自己放在悲悯的中央位置,不是告诉个案这个世界有多美好,而是以温柔的悲悯和关爱,和个案共同承担生命的悲伤与重担。悲悯久了,真正的喜悦将会降临。这才是人和人之间相互治疗的真正基础。

河合隼雄吹得一首好笛,有一次他在美国演讲期间,成群鸟儿栖落在他窗前的树枝上,倾听他的笛声。天地万物,融为一体,这正是他对人类心灵本质及潜能最深刻的体悟吧!

二、作者简介

河合隼雄(Hayao Kawai)1928年出生于日本兵库县,毕业于京都大学数学系。1962年赴瑞士苏黎士荣格研究所学习,取得日本第一位荣格学派分析师的资格。持有世界沙游学会执照,为该会创始人之一,也是日本沙游治疗的主要推动者。

河合隼雄不只是日本着名的临床心理学家,更曾任京都大学教育学院院长、国际日本文化研究中心所长,现任日本文化厅厅长。他以深厚的心理学知识为基础,长期于日本的文学、政治、教育、社会问题等不同领域进行论述、对话。着作甚钜,多收录于《河合隼雄着作集》。

当人们的关系超出个人,达到非个人的境界时,这种最深的体验,我们几乎不能称它为一种感情;或许叫悲悯更合适一点。古代的日本字[Kanashi](悲伤或忧郁)包含[Itoshii]("爱"或"温情")之意,我认为此字的确含这样种混合情感。

我在一张沙盘中体会过这样一种微妙而强烈的感受,这张沙盘是一个三十岁的妇摆的。它给人印象最深的特点,是在整个大的沙盘图案中,另外摆出了一个小的沙盘图案,在小沙盘里摆着父母,一个小孩,房子,几棵树,一只猫,显得很普通。在大沙盘的后部耸立着一座山,薄雾缭绕,一条蛇正从山洞里溜出,草上的露水从山侧垂滴下来,这个妇女说那是眼泪。在大沙盘的前部有一条河,鱼游其中,但都朝着同一方向游,她说她不能解释为什么要这样摆。

当我看到这个沙盘时,我想起了佛教的世界观,这是我们一直在这里思考的。我觉得这个小的图案代表了我们日常的现象世界,而那围绕着现象世界的是巨大的外涌能量,表现为出洞的蛇和流动的河。在这景象中,给我最大冲击的是眼泪。谁的眼泪并不重要,因为这眼泪在一定意义上是非个人的,它们凝结着大沙盘中深深流淌着的悲悯情感,这种情感深藏于我们的日常生活之下。小的沙游图案里呈现的也许是快乐和开心,但它们的底层却是深深的忧郁,我们还不能完全称之为[悲悯]。

另外一张沙盘的意象也表达了这种感情,只是方式稍有不同。这是我的第一个沙游个案,因此印象较深。它是一个十九岁的青年男子摆的,也就是我之前所说的那个梦见菩萨的青年。他有社交恐惧症,老是脸红,因此只好老待在家里。经过长期的治疗,他胆子大了一些,尽管有时由于焦虑和痛苦,偶尔还是待在家里,但是毕竟可以去大学读书了。那时,我为病人非常卖力地工作,我不断地鼓励他战胜病魔。

于是就有了这样一张沙盘。

他把一个小男孩埋在中央的沙子里,脸露出外面,接着在他周围摆了些燃烧火焰,再外面是一圈吓人的魔鬼,这些都如实地表达了他的焦虑和痛苦。埋在沙里的男孩好像在哭泣,在魔鬼的后面有花圃和妇女,呈现出一派欢乐的气氛。但是这两部分看起来相隔很远,好像很难[协调]起来。这时他又在靠前的部分放了两个人。不用解释,我知道他们象征着治疗师和个案。做完之后,他说:[我想表现我目前是那么地痛苦,然而在我放这些东西时,在治疗师的带领下,我觉得我的一部分已经慢慢地接近了一个非常快乐的世界。]我听了后非常高兴地对他说:[让我们共同努力,奔向那个美好的世界吧。]而我的注意力已朝快乐飞奔而去。

幸运的是,这个病人确实好转了,当他摆了十幅更加有意思的沙盘之后,我便高兴地在一些会议室展示他的沙盘图片。在上面这幅关键的图案里,我认为在中间的那个男孩是正受着症状折磨的个案,尔后他在治疗师的帮助下,找到了他生命中健康的力量。我正要假设治疗师的作用就像摆在前面的两个中的一个,并且正确对此做出讲解时,忽然有对这个沙盘的摆法有了新的解释。

如果我们把这个沙盘和前面那一个做比较,我们就会发现其相似性。现在我开始明白,这个摆在外部令人愉悦的世界,是由那个受苦而悲伤的中心支撑的。在中间只放一个人,是因为这是一个还没有划分主体~客观的世界,因此理所当然只用一个人表示。当离日常生活更近时,区分产生了,于是摆两个人就会比较合适,一个是治疗师,一个是个案。我对治疗师的误解,实际上给个案带来了更多的痛苦,拉长了治疗的时间。

我相信治疗师应该把自己放在中央位置,与个案融为一体,共同承担最为深层的苦痛与悲伤。于是,自然而然,日常的世界开始打开,治疗师和个案方能在那里体验许多愉悦。尽管我强调悲悯,但我不会让自己成天消沉沮丧,以泪洗脸,相反地,我越来越能领受生命的喜悦与欢欣。在做心理分析时,我尽力把自己放在那个悲悯的中心,而不是教导病人这个世界是多么的美好。悲悯久了,快乐的世界自然会降临。

三、精彩书评:

原书序言1:

圆与缘

王丽文/谘商心理师,归心工作室负责人,台湾师范大学教育心理与辅导学系兼任副教授

拿到此书时,就很喜悦。

看到是有关佛学与心理治疗的书名,更是喜悦。

看完之后,内心更是充满谦卑、和气与喜悦,欢喜作序。

我自己曾接受过两年的博士后心理分析学派的临床训练,对心理分析取向的治疗与游戏治疗算是熟悉,也有幸断续接受过Sachiko Reiss(日裔美籍荣格心理分析师)的团体沙游督导,成员都是资深的专业心理治疗师,我喜欢荣格不少于佛洛伊德。

十二年前,我还在洛杉矶工作时,就因日籍同事及Sachiko Reiss的介绍,我们同去参加了河合隼雄老师所主讲的沙盘游戏治疗工作坊。举行的地点是在洛杉矶附近一座美丽的深山里,三天两夜,三餐全素食,课堂里大家一个案例接着一个案例的报告,河合先生不停督导与分析,至今完全记得河合先生的耐心、深刻与自然的态度。当时参加的二十人中,多是女性心理治疗专业人员,又以日籍为多数,明显看见她们对河合先生真是恭敬佩服喜欢的非常。

十二年后看见这本书,自己也成熟了一些后,更感到河合先生是一个模范.。他在本书中,透过点滴叙说他所看见的佛教的教义如何影响他(作为一个人,及一个荣格心理分析师)内心的变化,这些变化如何牵动与创造出他与自己、与个案间更有意义的互动与发现。

在本书中他提及佛学让他更深入地想“我是谁”?让他更肯定每个个案要用自己的速度和愿力去发现自己(追寻自性),因为整个治疗过程就是个案在走自性化的路程,自己决定要怎样改变。他用“被拧】到善光寺出家”的故事,强调说明“所有问题灾难,都具有对自性追寻的可能”。

他在对十牛图的“画”与“画框”的探索与思考中,领悟到治疗师不必汲汲努力于治疗好个案的症状,“要克服治病疗伤,挽救失足等理想观念”,有时没治好也很有意义,因为要看个案接下来的自性化过程为何。有时抱着“本无所失、何苦来寻”的心态,令河合先生看见“对再无希望的个案都要抱着希望”,并结合对荣格心理学的认识,鼓励治疗师要尽力使医患关系的圆圈(Mandala)不被破坏,“因为当两个人(治疗师与个案)在一起存在时,一个被称为治癒的现象会经常作为一个附带物而出现”。

在书中,河合先生也尝试用心理学的语言去解释华严经里的世界、事法界、理法界、理摄事相、理事无碍法界等等,说明人在平常生活中习惯用自身“强势”因素去装饰自我,也用它攻占城池,因此人类便被事务之间的差别牵制、左右,产生困难与痛苦。当自身的“弱势”因素活跃起来时,一个前所未有的个体会自动涌现。当治疗师能允许自身的弱势因素出现,会更有新的能力接纳生命,帮助个案发现自性。

关于自杀,书中有一观点给我很大启发。河合先生认同华严的思想,认为“我”有很多不同的形式,他们取决于我与周围世界进行接触和反应的不同而有不同。他引用戴维罗森的说法,认为自杀的人是想杀死自我(Ego),并非整个自性(Self),但是个案没看到整个事实,所以他想去结束自己的生命,治疗师要发展出能力去帮助个案看见。

河合先生认为心理治疗的关键,在发挥个案自我治癒的能力。“而自我治癒的力量是以自性化过成为背景的,而驱动自性化的力量,经常会将个案带入自我断难忍受的过程中”,自杀的念头最具代表,这时就是个案需要治疗师的时候。

河合认为个案的“症状”与“公案”的意义可比,治疗师与个案都必须穿透表面去探索深层。而“每个人各自生活中的公案本就是无穷无尽的”,毕竟,发现自性是一生可能也做不完的功课,每个人如果不断地愿意做这个功课,不放弃,每个人也等于与自己维持了一个如“曼荼罗”般的医患关系。

我很喜欢这本书,书中清楚看见河合先生在佛学的领域中得到新的能量,得以灌注在医患关系中。通常治疗师都很需要找寻能量以继续专业生涯,其实,活着的路上不也一样吗?最近河合先生也即将应华人心理治疗基金会邀约来台湾演讲沙游治疗的主题,我大力推荐心理治疗专业人员阅读此书,并有读书会讨论机会,为自己,也为个案。

原书序言2:

心灵探险的回峰路

自乐法师 美国加州整合学院哲学博士,香光尼众佛学院讲师,曾任柏克莱大学中国佛学客座讲师

这本《佛教与心理治疗艺术》的作者河合隼雄,是日本第一位荣格心理分析师。在从事心理分析工作近三十年后,以十足的自信及耐力,藉由荣格的心理分析方法,抽丝拨茧般地探索他个人及他日本案主们的心理转化历程中,日本佛教的启示及影响。他依循荣格的观点及方法,但却不拘泥荣格的见解。凭着相信自己的直觉及原创力,河合隼雄逐渐地让根植在个人潜意识中的日本佛教传统智慧,引领他发展出如何圆满助人的途径,并协助他的个案找寻到转化心灵的契机。像一位自远方回到故乡的探险者,作者娓娓道来这一路跌仆前进的种种,真挚而深刻。

此书的可贵点是:作者从揭露自身的心路历程及和个人的专业心理工作中,企图开展出一条东方心灵的转化途径。从实务的心理工作中,作者逐一探讨及辨识佛教的寓言、哲思及修行观的意涵,并也大胆地给予新的诠释。书中每一章都具有实徵的经验为例,更蕴含东方文化工作者的反思及新诠。

最后一章主客超越的心路历程更是精彩,是作者深度的反省及细腻地推敲《大乘起信论》的意涵,人人可体证及活用。读到令人不禁动容的是,他在助人的纠葛中找到无尽的安然及自在:“我尽力把自己放在那个悲悯的中心,而不是教导病人这个世界是多麽的美好。”这不是一种知性的超然,而是对天地有情的一份悲情的拥抱及安然。

人具有自我疗癒的能力,而这是和其他人共同分享的,为与生俱来。治疗的历程是治疗师协助患者去松动梏桎的惯性,进而启动和自性连结的契合关系。“不假外求,本自具足”,是禅宗透视每一个心灵都具有开悟潜能的肯定。在这本书中,河合博士则进一步将此洞见活泼地运用在治疗的的关系中:人具有自我疗癒的能力。这不是新的观点,但难得的是河合博士将此观点发展成一种治疗方法:静观无为。

静观无为的治疗法能够成立,是因为深层心理的真实特质是超越语言、二元思考的分别,其容天容地,包含一切,但也不离开一切现象。但当分别、判断的心理活动进行时,现象世界也从此被分为长短、美丑、善恶等。因此当一位治疗师或任何人带着将问题当问题的时候,问题很容易被客观化而成为治疗师心中待解决的课题;此时,压力便会产生,一旦有压力,企图想控制的焦虑便随之而至。但此书的作者,则带引我们进入另一路径,将问题视为是启示者如同一个禅公案,引领问题的个案是禅师。缘此,问题转换成扣敲自性的敲门砖。

这本书的内容隽永有趣,不仅可启发一般专业心理工作者思考,如何从安住在深度心灵的空性无为中助人;对文化、宗教工作者也同具挑战,那便是如何自族群文化的智慧中,探寻生命转化的启示;而对比较东、西文化有兴趣的读者,这本书可以说展现了一个相当好的文化比较范例。

原书序言3

见地的观照

许文耀 政治大学心理系教授

这是一本好读但不易理解的书,因为它涵盖了两个深奥的理论──荣格的心理分析论与佛学,正因着深奥,读者不妨跳脱自我的预设与解读,进入河合隼雄先生的内心世界,或许可领悟河合隼雄先生想表达的是什麽,之后再回归自己内心体验的观照,此刻你会觉得河合隼雄先生是如此地认真对待自己。

身为一个心理治疗者,除了想解决个案的问题之外,多多少少都会问过自己这样的问题:“我是谁?”也就是想一窥生命的真谛为何?此等问题可能是一辈子都寻不到答案的,在此状况下,有些人会穷追不舍地希望知道真相为何,有的人可能就放弃了。不管如何,真相不明,每个人于内心总有遗憾与迷惑,而不断地狐疑起自己──到底哪些才是真正的我?对于这样的疑惑所引发的痛苦,可能是每个人根深蒂固且茫然不知的本质。

为了解决这样的迷惑,人人均会找寻可以依靠的基础,来作为看待一切的标准,此种情态于佛家称为“见地”。因此对于佛家来说,每个人的生命及对自我的看法是由此“见地”所建构的。当你的见地不清或是站在一错误的领域时,你的生命就处在危险的境遇里。佛法正是开示着凡夫位的见地为何,而佛界的见地又为何,如何由凡夫位的见地提升至佛界的见地,是人生值得行之的正确道路。

如同河合隼雄先生的求学过程,在其见地中,排斥日本文化,而一味地追求西方的个体主义,并以此作为看待一切的标准。但是当他面对外境,如外国人、梦境等,他发现这种标准不再是唯一,由这些现行的外境中,他意识到过去与现今生活的“日本”本土经验是不能且无法排开的。由此书中,他以《华严经》为思惟见地,分析了其见地中“强势的”因素与“弱势的”因素,并面对这些种种因素,当舍掉自己一定是什麽而不是什麽的坚持时,这些因素自然整合出更高、更深的见地,相对于过去的见地,就会显出“空性”,亦即此刻的见地包含了“可能”与“不可能”、“矛盾”与“相容”,而有“无碍”之感。

这种见地的观照,河合隼雄先生不断地在“我是一位佛教徒或是荣格心理分析师”、“十牛图与炼金术”、“东方文化与西方文化的差异”、“心理治疗中的个人与非个人关系”等课题,反覆地思维、提问与沈淀,如同在十牛图中的十个阶段。这样的观照不仅有助于个人生命内涵的提升,且能更清楚地了知心理治疗中可着力之处与要帮助个案什麽。

因循着上述的看法,河合隼雄先生于此书阐述一个重要的观念,亦即“心理治疗中非个人意识部分,及其与个人意识的关系”。他用了“佛心”与“众生心”来点现这两种意识,说真个的,他误用了佛法的用语及其要义,但这并不是我想阐述的部分,因此不在此多赘述。从“大乘起性论”的看法,欲阐明的是“凡所有相皆是虚妄”,也就是于万物现象间,你所见、所嗅、所嚐、所触、甚至所意,皆由心所幻造,因此于世间中所努力投注的一切执着,均会带来痛苦,因为其没有真实性,这必会带来幻灭,因有生必有灭。所以凡夫众生于其见地中如何认清,这成为其生命要迈向痛苦或喜乐的一个抉择点。因此金刚经的四句偈如此招示:“一切有为法,如梦幻泡影;如露亦如电,应做如是观”。

不过河合隼雄先生的关注之处不在于此,他抓取了“心物同源”的看法,亦即“万物为心照”,或是“相由心生”,也就是内心妄动着什麽,于外境就显出什麽,因此心释放何种有为法,外境就依着这个法造出一个可照见的相,而这整个动作又会被心给摄持住,所以个人对这个世界的了知就如此地固定住。了解了这个道理,一个人如欲改变自己,理当由“内心”改起,但由于我们对“心”的领域常是虚无飘渺,那实是因为“心”是相当抽象的,而不具任何形、色、相,所以一般人无法从理路着手,去推演出心是如何造动。有基于此,河合隼雄先生认为此种改变可从“行路”着手,如同他所言日本人的“行易”,亦即当我们于个人可意识到的世界中之种种行径均能察觉,且不具烦恼,那此种现行熏回至阿赖耶识时,自然贮存了“好的”体验,不过更重要的是你是否能更清楚地觉察显现于外的万相之背后的无言内涵,亦是不可忽略。因此,当一个人有了这种见地的信念,自然而然他不敢放肆自己,而会开始认真地面对自己。

人生在世所为何事?不就是为了远离痛苦及追求喜乐吗?但是当我们不知造成痛苦的真因及追求喜乐的正法,那我们永远活在痛苦中。河合隼雄先生于此书中曾摘录了“华严经”中的“欢喜地”,虽然他阅读时出现了头昏脑胀的外相,但是于此书的最后一章之“解释和语言”及“温柔的悲悯”两节中,我体会到他领悟了此种欢喜,亦即促成个案力量发露的不在治疗者与个案两者间可意识到的外相,而在于那“默契”之中。这种默契架起了两人可言说的桥梁,于此,“真实”可无庸置疑地分享,不需计度,不需卜量,就是那麽直接,因而自性发露,直通无碍,而使彼此照见出更深的内心言语,并相互交流。所以悲悯的心乃在治疗中,治疗者与个案均不愿让痛苦继续活在自身当中,藉着愿意解脱的温柔心来拔脱此种痛苦照见造成痛苦的根源,这正是心理治疗最具说服性且有力量之处,而反映出真正的“人的科学”。

从此书中,看到了河合隼雄先生对自己见地的反省,是那麽认真与努力,此点正是我看了此书后最大的收获。当一个心理治疗者,不这麽努力,行吗?

四、精彩书摘:

佛教与我

当我成为一个荣格心理分析师时,我从未想到我以后会深深地迷恋佛教。从我幼年时起,我便对佛教隐隐地持有一种排斥态度。我总认为佛教很不吉祥,甚至有点邪恶。大多数日本人因出身于佛教家庭而成为佛教徒,但他们并不像基督教徒一样,必须每周到教堂参加牧师主持的弥撒或礼拜。除非家中举行葬礼,否则我们极少会想到自己是一个佛教徒。

当我首次踏上美国的土地时,要填写的表格中有一栏是“你的宗教信仰”,我记得我当时犹豫良久才写下“佛教”两字。有些日本人则写“没有”,这些人在西方人眼里,便有了“无神论者”之嫌。这种假设造成了极大的误解,因为当时“无神论者”几乎等同于“共産主义者”。日本人在精神信仰上,不会执着于某些特别的宗教,这便是误解的根源,我会在后面对此加以分析。总之,像其他日本人一样,我是一个“糊里糊涂的佛教徒”。

我对佛教所持的消极态度是有缘由的。我年仅四岁时弟弟就去世了。当人们擡走他的棺柩时,我大哭不已地扑了过去,声嘶力竭地喊道:“不要扔掉它!”弟弟的夭折,使我母亲极为悲痛。她整日泪流不止,诵经不断。我当时一定是极为悲伤地立于母亲之侧。我长大后,母亲仍多次提及此事,这故事听得多了,我便形成了自己的记忆,但后来形成的记忆情景,我想是我自己塑造的。由于儿童时期的此一经历,在我成长过程中,佛教和诵经似乎总是引起我内心与死亡有关的不安与焦虑。那种对死亡的恐惧至今还宛然在目。我记得在我弟弟去世后好多年,我常屏住呼吸,闭上双眼,心里想着“死亡就是这样吧”或者“你已失去所有知觉,什麽也不知道了”,这些恐怖的想法使我惶惑不已。佛教似乎无法拯救我,相反地,它使我一味感觉到死亡的存在和我的在劫难逃。在这种不祥之兆的笼罩下,我与佛教的间隔与日俱增。我只知道我家是信奉佛教的净土宗(Jodo),而对其创立者法然(Honen)及其学说毫无兴趣。

父亲让我留下了深刻的印象,他喜爱禅宗的格言是“日日是好日”;另一句格言是“直指人心,见性成佛”。我父亲不止一次地向我讲述佛祖达摩面壁九年的故事,我对达摩敬佩不已,我想他一定开悟了,因为他不惧死亡,而我却时时生活在死亡的阴影之中。

我日渐长大了,虽然尚不知禅宗的“真谛”,但却期望着能达到“觉悟”的境界。这对我太重要、太有吸引力了,因为我认为“开悟”就可以让所有的焦虑和恐惧瞬间烟消云散。

在我长成翩翩少年时,第二次世界大战爆发了。日本军力日渐强盛,学校每日灌输的理念就是“好男儿志在沙场,为国捐躯”。虽然都市中知识阶层反对这种理念,但在我们的农村,这种想法却大行其道。但非常糟糕的是,我怕死的念头一点也没有减轻,我不想死,也厌恶杀人,因此从没想过要去参军。作为这样一个“彻头彻尾的孬种”,我不敢向别人坦承我的想法:“对不起,我怕死,我不敢当兵。”

我怀着崇敬的心情,目睹了我的初中同窗好友们立下为国捐躯的誓言,毅然踏进陆军学校和海军学校。

我丝毫没有这种以身报国的愿望,更为自己的软弱困惑不已。终于,我写了封信给我大哥,他当时在医学院读书:“大哥,我该怎麽做才好呢?我怕死不想当兵,为此我羞愧万分。我知道你和父亲都是学医的,对死亡已经觉悟。我不喜欢医学,但我想报考医学院,你们对此有何看法?”

我大哥立即给我回信,信文如下:

对死亡的恐惧是一种天性,你无需为此感到羞愧。尽忠报国不限于投笔从戎。只要从事你喜欢的工作,你就可以对国家有所贡献。

如果你学医,你可以理解身体的消亡,但你仍无法理解死亡对人的意义。要理解这一点,可能要花费一生的时间。就此而言,学一样东西与学另一样东西不会有多大区别。对于死亡,我和父亲都还谈不上什麽开悟。所以,不要担心,你在从事你喜欢的工作的同时,可以慢慢对此再予以思考。

这封信中,让我印象最深的一句话是“父亲和我都还谈不上什麽开悟”。原来,即便是父亲这麽一个显得意志坚强、无所畏惧的人,都还没有开悟。当我读到死亡的意义需要一生的探索时,我怯懦的羞愧心理荡然无存。哥哥在信中谈到的恐惧问题,也是事实,即使在这样的年纪,在未开悟之前,我依然怕死。自始至终,关于死亡的问题一直伴随着我。

最终,与佛教的接触不期而至,而地点却是在美国 了与我生于斯长于斯的东方宗教相遇,我竟不得不游学西方——先是美国,后是瑞士。我随后谈到的“十牛图”和曼荼罗(Mandala)都是我第一次到美国后,我的第一个心理分析师马温?斯皮格曼博士(Dr. Marrvin Spiegeman)介绍给我的,我对这些很着迷,但坦白说,我也觉得它们很可疑,或者至少有些神秘。

向往西方世界

在我剖析我与佛教日益亲近的关系之前,我想先谈一下我为何要出国留学。在我孩童时期,日本军事力量不断强大,全国的参战运动日益高涨,不幸的是,日本神话被军国主义者们用于鼓吹所谓“日本是神圣之国,所向无敌”。我很天真地接受了这种灌输。但是与别人不同的是,我喜欢理性的思考。我总觉得,军国主义者的这些煽动性口号有些问题,我自己也不时为这种想法所困惑。

在美军对日军发动日益猛烈的进攻之时,一个小有名气的士兵到我所在的初中来访问和演讲。他说,纵观我们悠久的历史,侵略者的胜利都只是暂时的,他们最终会以失败收场,因此力图侵略日本的美国军队不久就会失败。

听着听着,我觉得我只能同意他所说的前半部分,对于后面的部分,我略加思索就意识到其实这次是日本发起了侵略战争,因此,我断言日本必败无疑。这种可怕的想法使我身心交瘁。我竭力想驱除这种不祥之想,但它却挥之不去,日益强烈。周围所有的人都坚信日本必胜,只有我的观点完全相反,我不堪重负,备受煎熬。最终我只得向一个兄弟倾诉,指望他能说服、驳倒我,但他对我的想法不置可否,只是极力劝阻我不要把它告诉别人,包括我的父母。

我十七岁时,日本战败。战后我才日渐明白,我们过去所受的那种教育是多麽的愚昧可笑。于是,我完全接受了西方的理性主义。此外,我还对日本的神话持有强烈的偏见,我几乎排斥日本所有的东西,热爱西方所有的成就,对其文学、艺术更是顶礼膜拜。我把日本的东西看成是非理性的,它们像是要把我拖入黑暗之中,而我则祈祷着阳光照亮我的生活。

我认为要使日本从战败中解脱出来,最重要的是要学习现代西方的理性主义,要学习科学,因此,我在大学主修数学,并担任中学的数学教师。我对科学崇拜不已,认为其无所不能。从这种观点出发,我鄙视佛教教条,认为它不值一闻。

当时,的确有许多热血青年在作理性的思考,许多人对唯物主义感兴趣并成了共産主义者。我有一种预感:科学主义是蒙骗性的。我很幸运一直抱持这种预感,而当时的知识份子却总带有不同程度的唯物主义色彩,似乎只有这样才是“正确的”。

我竭力投身于教育,视之为终生事业。慢慢地,越来越多的学生来找我谈他们的心理问题 了更详尽地回答他们,我进入了京都大学,攻读临床心理学的研究生课程。当时这门课程在日本还没有合适的教材和教师。即使如此,我还是尽我所能地研习临床心理学。在教学中,我将注意力从数学转移到心理谘询上来。最终,我辞掉了中学数学教员的职位,将更多的时间用来研习临床心理,并开始在京都大学讲授这门课程。最终我还是觉得应该到美国去深造。

我很幸运地通过了傅尔布莱特奖学金的考试,于1959年成为加州大学洛杉矶分校心理学研究生,开始了对临床心理学的认真钻研。在洛杉矶分校学习罗夏氏投射测验(Rorschach)相关技术时,我遇到了布鲁诺·克洛夫博士(Dr. Bruno Klopfer),他是一名荣格心理分析师。从那时起,我开始被荣格的观点吸引,并开始迈入荣格心理分析的大门。也就是说,到美国前,我对荣格所知甚少,也从未想过要研习他的理论。我从事荣格心理分析纯属偶然。

(文/心灵花园 )

相关文章推荐

版权声明:标注来源“心灵花园”为原创,版权所有。本站部分资源来自互联网,转载之目的为学术交流与讨论,如因转载侵犯了您的权益,请与我们联系。

Copyright © 2010-2017 TSPSY All Rights Reserved